CI sentiamo イタリア語で 「 また連絡するね」「私たちは感じる」という意味だそうです。

22年末 おせち料理 を昨年に続き販売しました。今年の新デザインの風呂敷に包んでのお届けです。以下ホームページより転載します。

今回は2種類のお節をご用意いたします。

1.SENTIAMOお節 ¥30,000-(税込)

フォアグラ、鮑、黒毛和牛、今年は

また、人気の自家製フォカッチャも付けます。品数は14品以上、内容は和食のお節をどこまで私たちのオリジナリティに近づけるか、というコンセプトで作らせていただきます。

2.コエドFCとSENTIAMOお節 ¥18,000-(税込)

今回は川越にてサッカーで大活躍されている#coedokawagoefc さんとのコラボお節も販売いたします。

内容はよりカジュアルにはなりますが、

高級食材も取り入れながら、お正月に相応しいお節にする予定です。

私たちのオリジナリティも含め、ご購入していただけるお客様が楽しんでいただき、なおかつ美味しいものを作ります。

購入方法は、電話、またはお問合せから

購入数、お名前、お電話番号をお伝えくださいませ。また、アレルギー、苦手な食材なども出来る限り、調整いたします

のでお気軽にお申し付けくださいませ。

お渡しは、

基本は当店にてお渡しです。

お渡しのお日にちは

12/28.29.30.31の4日間

14:00-17:00の間にご来店いただけますようお願いしております。

遅くなってしまいましたが、

是非、今年も年越しに

SENTIAMOお節を宜しくお願い致します。

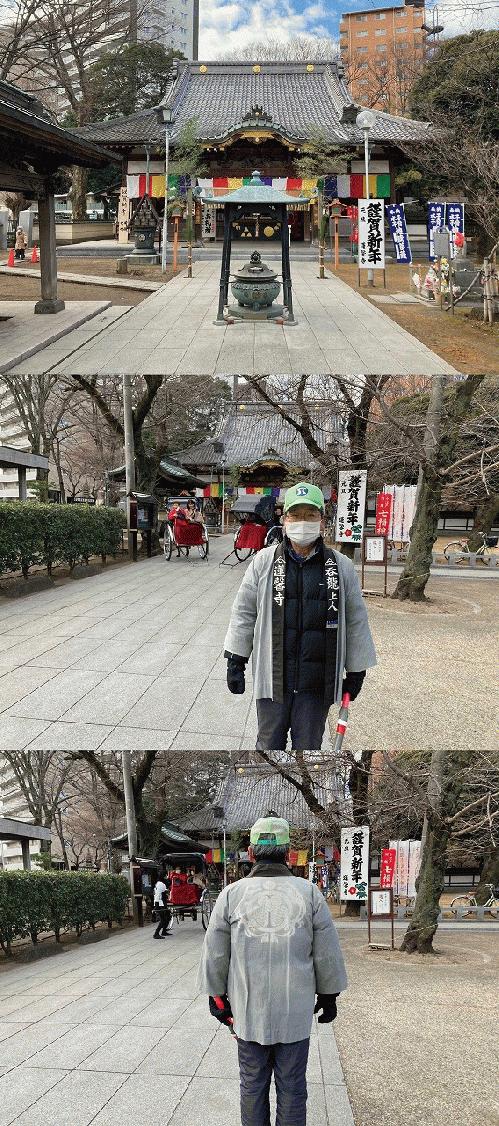

蓮馨寺は、室町時代に創建された歴史ある浄土宗のお寺です。

蓮馨寺は、室町時代に創建された歴史ある浄土宗のお寺です。

私が子供の頃、(60年前頃)以前より、蓮馨寺は川越市の文化、娯楽の絶対的中心地でありました。日常的に露店が立ち並び、花見、勧進相撲、サーカス、川越初の街頭テレビなど、信仰の場であり、楽しみの場でもあったのです。観光客の集まる一番街の入り口に位置し、門扉は閉まらず24時間開放され、これほど市民に親しまれている寺は少ないと思います。通町に住んでいましたが、曇った日には3時の鐘の音が聞こえたものです。また、呑龍堂前に鎮座する「おびんずる様」は、触ると病気が治る仏として市民に大人気。また、小江戸川越七福神の第五霊場として「福禄寿神」が祀られ、人々を幸福へと導く神として参詣者で賑わいます。

半纏は、綿絽という珍しい生地を使用しています。夏に着る生地ですが、ユニフォーム代わりに年間通して着用しています。

寒い季節に特にお勧めは、バラエティー豊かな味わいの生クリーム大福(フルーツ大福)です。

選び抜いた食材で作った餡と、生クリームをきめ細かい羽二重餅で包んだ大福は、中身に、思いつく限りのフルーツの種類があるので、全種を制覇するのはなかなか大変です。

ふじ乃は、入間川街道を福昌寺の交差点を大東市民センター方面を向かった住宅街の一角に店舗・工場を構える和菓子店です。

川越にちなんだ創作和菓子を厳選された素材の持ち味を活かし製作。 保存料など一切使用しない、安心して食べられるお菓子は近隣住民のみならず全国から注文を受け販売しています。

川越にちなんだ創作和菓子を厳選された素材の持ち味を活かし製作。 保存料など一切使用しない、安心して食べられるお菓子は近隣住民のみならず全国から注文を受け販売しています。

2022年末にリニューアル開店した和菓子店 ふじ乃様の暖簾を納品しました。

kawagoe.com/fujino

049-244-4065

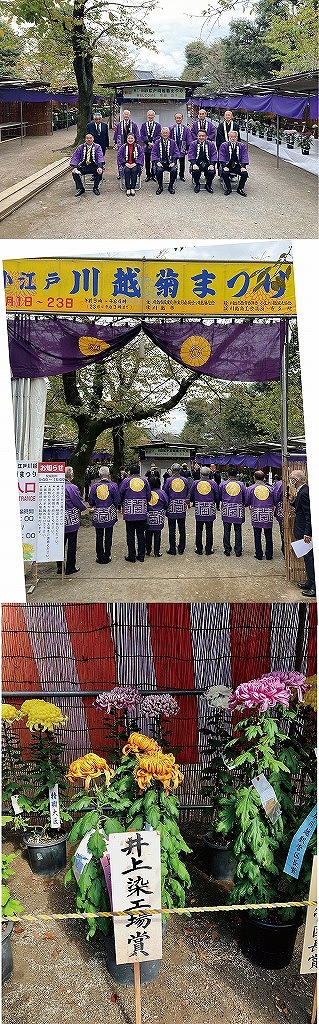

毎年11月に喜多院の境内で開催している秋の伝統行事「川越菊まつり(菊花展)」。境内の特設会場内に400点を超す作品が展示される菊の祭典です。

毎年11月に喜多院の境内で開催している秋の伝統行事「川越菊まつり(菊花展)」。境内の特設会場内に400点を超す作品が展示される菊の祭典です。

もともとは喜多院の奉納菊展として、昭和58年(1983年)にスタートしました。

初まった頃は、今より気温が低く、菊を栽培、鑑賞することがブームだったこともあり、多くの若い人たちが家庭で、職場で盛んに栽培し、菊人形などの大仕掛けな展示が、所狭しと並んでいたような記憶があります。そういった方々がだんだん趣味の多様化、高齢化し、波が落ち着いてきたようですが、今年は記念すべき50周年ということで、盛大に華やかに開催されました。

11月1日から23日まで、毎日開催され、特設会場には誰でも無料で入場できます。

花升木工社寺建築は、宮大工が「木造建築技術」と「価値ある建造物」を提供する職人の社寺建設会社です.

花升木工社寺建築は、宮大工が「木造建築技術」と「価値ある建造物」を提供する職人の社寺建設会社です.木を見抜く力

《古い建物を読み解く力》

古い社寺の改修や、古民家再生などは、長年組まれていた木をばらした瞬間にどうねじれるのかを先に考え、また、古に塗られた塗料が顔料なのか染料なのかを見極め、様々なことを考え抜いてから手を付けないと、取り返しの付かないことになってしまいます。経年の歪み傾きに合わせて新しい木を加工する技術など、これらは長年の職人経験の勘からしか拾いだせない改修の技術です。

《木と道具と話す力》

日々現場で職人として木材と大工道具に寄り添って、木と道具に心を通わせ、木のくせや良さを見抜き、大工道具で木材の良さを最大限に引き出します。

毎朝現場に通い続けることによりその土地とも仲良くなり土地が心を開いてくれて四季を感じさせてくれます。神さま仏さまが宿る建造物を、聖なる地の雄大さを毎日肌で感じながら、古より受け継がれる宮大工の正統な木造建築技術で造り日々精進しております。

古い社寺の改修や、古民家再生などは、長年組まれていた木をばらした瞬間にどうねじれるのかを先に考え、また、古に塗られた塗料が顔料なのか染料なのかを見極め、様々なことを考え抜いてから手を付けないと、取り返しの付かないことになってしまいます。経年の歪み傾きに合わせて新しい木を加工する技術など、これらは長年の職人経験の勘からしか拾いだせない改修の技術です。

《木と道具と話す力》

日々現場で職人として木材と大工道具に寄り添って、木と道具に心を通わせ、木のくせや良さを見抜き、大工道具で木材の良さを最大限に引き出します。

毎朝現場に通い続けることによりその土地とも仲良くなり土地が心を開いてくれて四季を感じさせてくれます。神さま仏さまが宿る建造物を、聖なる地の雄大さを毎日肌で感じながら、古より受け継がれる宮大工の正統な木造建築技術で造り日々精進しております。

株式会社 花升木工社寺建築(はなますもっこうしゃじけんちく)

259-1141 神奈川県伊勢原市上粕屋1182-3

TEL.0463(93)6665 FAX.0463(92)8698

TEL.0463(93)6665 FAX.0463(92)8698

-thumb-500x666-4304.jpg) 川越の一番街商店街(川越市元町)の蔵造りの建物に9月9日、「炭焼き親子丼MARUYA(マルヤ)」がオープンしました。同建物内には、つぼ焼き芋の店「COEDO HACHI(コエド ハチ)」と焼き鳥店「炭火と農作 鳥もと」も移転しました。

川越の一番街商店街(川越市元町)の蔵造りの建物に9月9日、「炭焼き親子丼MARUYA(マルヤ)」がオープンしました。同建物内には、つぼ焼き芋の店「COEDO HACHI(コエド ハチ)」と焼き鳥店「炭火と農作 鳥もと」も移転しました。 COEDO HACHI」「鳥もと」を経営する「08(ゼロハチ)」が、築300年を超える蔵造りの建物リノベーションし、和モダンの空間に生まれ変わりました。建物入り口付近にCOEDO HACHI、奥でMARUYAが営業。夜はMARUYAと同じ場所で「鳥もと」が営業します。

建物奥にある庭は現在テラスに改装中。テラス完成後は、複合型商業施設「蔵の街てらす」としてオープン予定。テラス内には期間限定ショップも出店します。2階には10月1日、川越のサッカーチーム「COEDO KAWAGOE F.C」の本社事務所も移転予定です。

中秋の名月という通り、秋の月の光は世界各国で、空の鏡といわれているそうです。松たか子のファーストアルバムにも、このタイトルがつけられています。

木々の間を通る涼風に気持ちも洗われます。日本の伝統木造工法による店舗の造作、造園も凝っていて、玄関には暖簾が下がり、これが美容院なのかと、初めて見る人は驚く事でしょう。

暖簾は幅1800、丈700mmで、化繊の麻を染めました。

埼玉県入間市牛沢町11-4

日高市の原宿囃子連様より半纏31枚のご注文をいただき、昨日納品いたしました。三年前からのコロナ禍により、練習はするも、発表の場がなく、心苦しいです。原宿囃子連のホームページより抜粋させていただきます。

日高市の原宿囃子連様より半纏31枚のご注文をいただき、昨日納品いたしました。三年前からのコロナ禍により、練習はするも、発表の場がなく、心苦しいです。原宿囃子連のホームページより抜粋させていただきます。 私達は地元である日高市を中心に、「伝統芸能を通じた地域貢献」を目指し活動しています!流派は小田原囃子若狭流で平成9年に飯能市・前田囃子保存会様より伝承されました。このページでは練習風景やお祭り等の活動を載せていきます!宜しくお願い致します!

昭和50年代に発足し、平成9年に改組、山車は 底抜け風屋台山車 2022年現在、会員31名です。背紋の原宿は中山会長より提供いただきました。袖口ははやし連の手拭いを使っています。

-thumb-500x417-4343.jpg)

-thumb-500x494-4346.jpg)

-thumb-500x1125-4337.jpg)