埼玉県日高市にある自社で狭山茶を製造して販売するお茶園さんです。この度暖簾のご注文をいただきました。タイトルの萎凋香(いちょうか)とは聞き慣れない言葉ですね。そこで、備前屋さんのホームページより転載させていただきましたのでご覧ください。

埼玉県日高市にある自社で狭山茶を製造して販売するお茶園さんです。この度暖簾のご注文をいただきました。タイトルの萎凋香(いちょうか)とは聞き慣れない言葉ですね。そこで、備前屋さんのホームページより転載させていただきましたのでご覧ください。

萎凋香とは、摘んだばかりの新芽を、強いストレス (紫外線・乾燥など)にさらされると、揮発と 自己防衛のため強い香気を放ちます。この香気のことを萎凋香(いちょうか)と呼びます。 この香りは日本酒の吟醸香のように、とてもフルーティーで新鮮な香りです。 お茶といえば、 すぐに「渋い」「苦い」と思われがちですが、萎凋香の工程を経て生産されたお茶には、苦渋味のない、甘くさわやかな萎凋香の味わいがのどを伝います。

ひょっとして20年振りくらい?

暖簾が新しくなりました。

【新しい暖簾】

これまでの暖簾は(おそらく)1990年台に制作したもので、褪色が著しく かなり傷んでいました。大河ドラマ『青天を衝け』に登場した藍玉に触発されたこともあり、ほぼ四半世紀ぶりの新調です。

【甕印】

シンボルマークは弊社に残る木彫りの印から起こしたロゴで、以前から使用していたものを そのまま引き継いでいます。「武州高萩 お茶どころ 備前屋」~ 明治初期より狭山茶を商っていた証しであり、狭山茶専門店らしいデザインかと思います。

【備前屋の印】

制作してくれたのは川越にある紺屋さん。先代からの長いお付き合いの中、店舗内外の暖簾や様々な のぼりを紺・緑・茶・紅白etc. で染め上げてもらいました。今回の暖簾はオーソドックスな紺色ですが、生地は木綿の「綿スラブ」と呼ばれる厚手で丈夫なものを使用。ちなみに染料には顔料を用いて染めているそうです。西に面した店舗ゆえ、全て西日による褪色に備えるためです。

萎凋香専門店 備前屋 清水敬一郎

https://bizenya-cha.com/

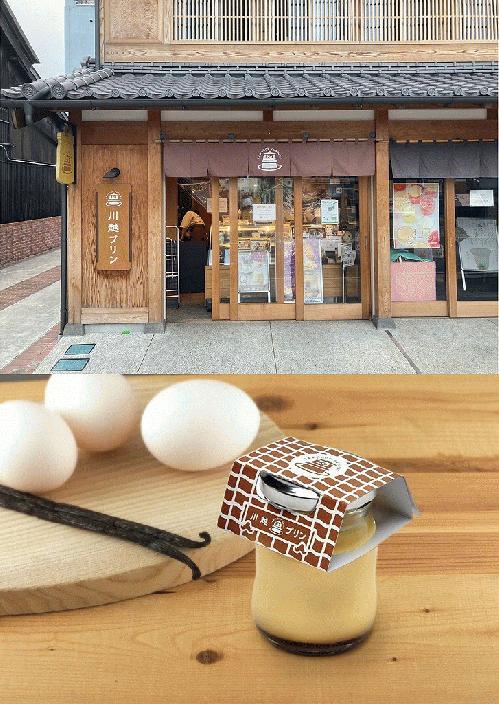

日本人のルーツが"花咲く"をテーマにした人気の複合施設「椿の蔵」は江戸時代の町並みが残る川越のメインストリート「川越一番街」にあります。館内には和雑貨店や天然石を扱うパワーストーンショップもあり、中でも足湯を楽しみながら、おちゃやスイーツをいただける「足湯喫茶椿や」が人気です。

日本人のルーツが"花咲く"をテーマにした人気の複合施設「椿の蔵」は江戸時代の町並みが残る川越のメインストリート「川越一番街」にあります。館内には和雑貨店や天然石を扱うパワーストーンショップもあり、中でも足湯を楽しみながら、おちゃやスイーツをいただける「足湯喫茶椿や」が人気です。

-thumb-500x744-4147.jpg)

-thumb-500x375-4135.jpg)