大宮の中釘というところにある秋葉神社境内で7月16日、ささら獅子舞が奉納されました。

大宮の中釘というところにある秋葉神社境内で7月16日、ささら獅子舞が奉納されました。 当店では獅子が被る前垂れを50年ぶりに再調しました。生地は夏の行事に、汗で顔に張り付かないで、なおかつ生地を透かして視界を得られる、越後上布という絹麻(麻)を糊置きで捺染しました。

ささら獅子舞は室町時代末期、秋葉三尺坊の山伏が伝えたといわれる獅子舞です。

五穀豊穣、悪疫退散、厄除けを祈願して、大獅子、中獅子、牝獅子の中学生が扮する3頭の獅子が勇壮華麗な舞いを披露します。

秋葉神社と、永昌寺の秋葉三尺坊の2箇所で舞う獅子舞は勿論のこと、天狗や獅子、ひょっとこ、ささらを持った花笠役などに神霊が宿るよう、笛や太鼓を高らかに奏でながら行列をつくって公開場所に向かう「道行(みちゆき)」も見所のひとつです。

-thumb-500x625-4250.jpg)

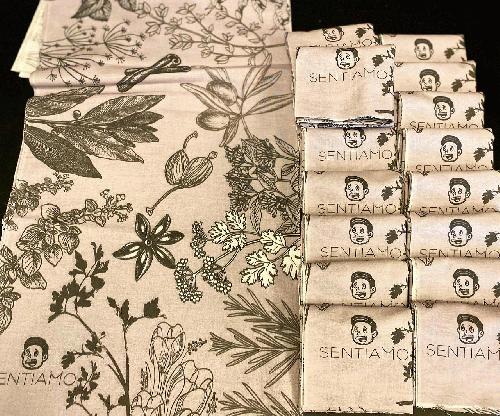

ゲストとスタッフ、ゲスト同士の会話を大切にする「聞く」、香りや味など料理・お酒を五感で「感じる」、スタッフとゲストの「繋がり」がコンセプト。美しく食の興味をくすぐられる『黒い真珠』のような、フレンチ・イタリアンをベースにした独創的な一皿をコースで味わえます。店内は無機質な造りではありながら、落ち着きのあるシックな装い。メインとなるカウンターはシェフとの距離が近く、コース料理が目の前で仕上げられる人気席です。シェフの細やかな配慮や妥協しない食材選び、上質な空間など全ては心もお腹も満たされるためのアプローチ【sentiamo】の非日常の空間と美味が、帰路に着いても幸せな気分をもたらしてくれることでしょう。

ゲストとスタッフ、ゲスト同士の会話を大切にする「聞く」、香りや味など料理・お酒を五感で「感じる」、スタッフとゲストの「繋がり」がコンセプト。美しく食の興味をくすぐられる『黒い真珠』のような、フレンチ・イタリアンをベースにした独創的な一皿をコースで味わえます。店内は無機質な造りではありながら、落ち着きのあるシックな装い。メインとなるカウンターはシェフとの距離が近く、コース料理が目の前で仕上げられる人気席です。シェフの細やかな配慮や妥協しない食材選び、上質な空間など全ては心もお腹も満たされるためのアプローチ【sentiamo】の非日常の空間と美味が、帰路に着いても幸せな気分をもたらしてくれることでしょう。 https://www.restaurant-sentiamo.com/

風呂敷は70*70cm 生地 メロンアムンゼン

おせち料理重箱包装。

-thumb-500x752-4247.jpg) ゲストとスタッフ、ゲスト同士の会話を大切にする「聞く」、香りや味など料理・お酒を五感で「感じる」、スタッフとゲストの「繋がり」がコンセプト。美しく食の興味をくすぐられる『黒い真珠』のような、フレンチ・イタリアンをベースにした独創的な一皿をコースで味わえます。店内は無機質な造りではありながら、落ち着きのあるシックな装い。メインとなるカウンターはシェフとの距離が近く、コース料理が目の前で仕上げられる人気席です。シェフの細やかな配慮や妥協しない食材選び、上質な空間など全ては心もお腹も満たされるためのアプローチ【sentiamo】の非日常の空間と美味が、帰路に着いても幸せな気分をもたらしてくれることでしょう。

ゲストとスタッフ、ゲスト同士の会話を大切にする「聞く」、香りや味など料理・お酒を五感で「感じる」、スタッフとゲストの「繋がり」がコンセプト。美しく食の興味をくすぐられる『黒い真珠』のような、フレンチ・イタリアンをベースにした独創的な一皿をコースで味わえます。店内は無機質な造りではありながら、落ち着きのあるシックな装い。メインとなるカウンターはシェフとの距離が近く、コース料理が目の前で仕上げられる人気席です。シェフの細やかな配慮や妥協しない食材選び、上質な空間など全ては心もお腹も満たされるためのアプローチ【sentiamo】の非日常の空間と美味が、帰路に着いても幸せな気分をもたらしてくれることでしょう。 https://www.restaurant-sentiamo.com/

手拭いは35*90cm 左右ほつれないようにミシン掛け

薄いグレー地にグラデーションの柄

食事時にトーションとして使います。

七 五三 撮影をはじめとした和装専門の古民家フォトスタジオが川越市喜多町に営業を始めました。

七 五三 撮影をはじめとした和装専門の古民家フォトスタジオが川越市喜多町に営業を始めました。 店舗となる建物は、今から100年前、初代川越市長に就任した、綾部利右衛門が住んでいた綾部家です。

川越市の景観重要建築物の指定がされ、出桁や格子の職人技の美しい商家です。その後、喜多町会館として使われていましたが、市の古民家活用オーディションに応募採用されたのが、STUDIO KOYA KAWAGOEです。

喜多町は川越観光の中心地であり、連日たくさんの人出でにぎわう蔵の街は、和装が似合う街で、レンタル着物を借りて、下駄や草履で闊歩する若者がいっぱいです。KOYA KAWAGOEは特に子供の和装をたくさん揃えてあり、親子でハレの家族写真を撮るのにぴったりの写真屋さんです。

喜多町は川越観光の中心地であり、連日たくさんの人出でにぎわう蔵の街は、和装が似合う街で、レンタル着物を借りて、下駄や草履で闊歩する若者がいっぱいです。KOYA KAWAGOEは特に子供の和装をたくさん揃えてあり、親子でハレの家族写真を撮るのにぴったりの写真屋さんです。

黒いひさしに白壁の家に、大きな幕を張りました。店内の白を基調にした造作も、ほとんどオーナーがDIYで作成して、古い建物に、モダーンな内装という、これからの古民家再生の一つの潮流を感じさせます。

https://coya-kawagoe.jp/

川島町では、四方を川に囲まれた特徴的な地形から昔から稲作が盛んでした。

その稲作のかたわら、田んぼの畔に大豆を一緒に栽培していました。というのは、大豆はやせた土地でも十分に育つという特性があることと、空いた土地の有効的な利用をするという理由からです。

田んぼの畔で栽培するので、通称「たのくろ豆」とも呼ばれています。

秋になり肌寒くなってきた頃、この豆は収穫されます。各家庭では、収穫したばかりの豆をすり鉢ですり、呉汁を作っていました。

呉汁食べたさに豆の収穫を楽しみにしていたというお年寄りの話もあるほどポピュラーな郷土食で、冬場の貴重なタンパク源でもありました。

「かわじま呉汁」とは、「呉汁」をもっと美味しく食べられるように、という観点から開発した川島オリジナルの呉汁です。

たっぷりの野菜と芋がらのシャキシャキ感が最大の特徴で、農村の旨味と栄養がこの一杯に凝縮されていますので、最後の一滴までお楽しみいただける料理です。

その稲作のかたわら、田んぼの畔に大豆を一緒に栽培していました。というのは、大豆はやせた土地でも十分に育つという特性があることと、空いた土地の有効的な利用をするという理由からです。

田んぼの畔で栽培するので、通称「たのくろ豆」とも呼ばれています。

秋になり肌寒くなってきた頃、この豆は収穫されます。各家庭では、収穫したばかりの豆をすり鉢ですり、呉汁を作っていました。

呉汁食べたさに豆の収穫を楽しみにしていたというお年寄りの話もあるほどポピュラーな郷土食で、冬場の貴重なタンパク源でもありました。

「かわじま呉汁」とは、「呉汁」をもっと美味しく食べられるように、という観点から開発した川島オリジナルの呉汁です。

たっぷりの野菜と芋がらのシャキシャキ感が最大の特徴で、農村の旨味と栄養がこの一杯に凝縮されていますので、最後の一滴までお楽しみいただける料理です。

私の祖父が川島町の出身でした。子供のころ、この呉汁を家で作って食べたことがあります。大きなすり鉢で大豆を擦るのが私の役目です。夏の「すったて」とともにマイソウルフードです。

60*180cm テトロンポンジ 防炎加工

NPO法人「さいたま都市まちづくり協議会」よりご注文があり、260*180mmのサクラソウの図案を転写プリントしたポリエステル生地を、ボランティアの方々が縫製しました。白地と黒地の2種を作りました。

コロナ禍の最中で、ワクチンは未だ出来ていなくて、そろそろ下火になるかもなドと言われていた時期です。

以下転載します。

【田島ケ原サクラソウ自生地 天然記念物指定100周年記念~

サクラソウマスクの贈呈式】

今年は田島ケ原サクラソウ自生地が国の天然記念物に指定されて100周年です。

これを祝し、西浦和駅東西地区まちづくり協議会(会長 深井 康夫)と桜区とのコラボレーションによ りサクラソウをデザインしたマスクが発売されることとなりました。

先日、10月2日に発売に先立ち、下記のとおり同団体からサクラソウをデザインしたマスクとマスクケース 30セットを市への贈呈いただきました。

感染症対策としてマスクの着用が求められている中、今年は自生地の 天然記念物指定100周年であることから、マスクにサクラソウをデ ザインすることで、市の花、区の花のPRを兼ねて制作し、販売することとしたもの。

マスクとマスクケースに、可愛らしい サクラソウがデザインされています。 マスクも非常につけやすいデザインになっています。

是非、さいたま市の市の花サクラソウのPRを兼ねて、使用してください。

川島町は川越のすぐ隣町。

川島町は川越のすぐ隣町。

川島町は昔から川越藩を支える米どころとして栄えてきました。

農家の仕事は今も昔も重労働。

真夏の暑い時期、一日の作業を終えてホッと一息ついた夕食時。

そんな日の夕食は手早く、冷たく、簡単にしたいもの。

でも明日も元気に働くためにはしっかり栄養も付けなければ。

そんななかで考え出されたのがこの「すったて」です。

胡麻と味噌をすり合わせ、そこにネギや茗荷などの薬味を加える。

それを冷たい井戸水で調製し、冷たく冷やした手打ちうどんをつけていただく。

真夏の太陽に一日中さらされて火照った体に染み入るような冷たい「すったて」。

野菜も、畑のたんぱく質と呼ばれる大豆もたっぷりと一度にとれる「すったて」。

さぞかし最高のごちそうだったことでしょう。

川島町では、郷土色として根付いている「すったて」を、食をきっかけに町が元気になるような新たなビジネスモデルとして、あえてB級グルメとして全国にアピールしています。

のぼり 60*180cm