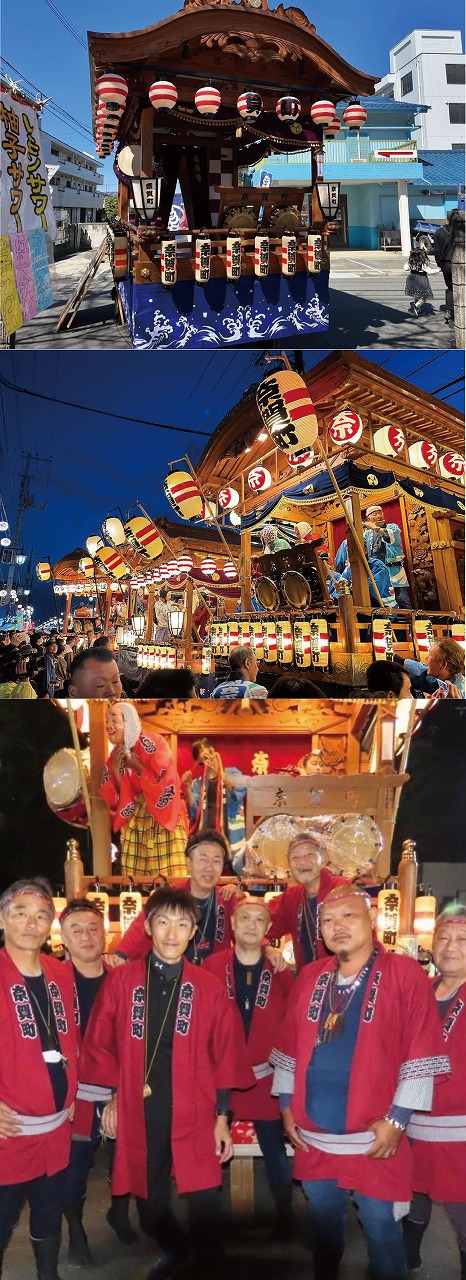

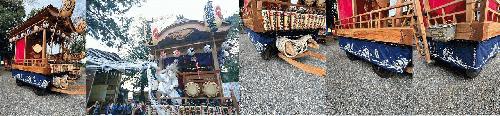

「おとうろうまつり」は、雨乞いのお祭りであり、暦の上でも雨が降ると豊作になるといわれる「穀雨」の頃に行われるため、雨が降ると縁起がいいとされています。むかしは、宿の両側には「とうろう」がきれいに灯り、露店が軒をならべ、維新の志士、山岡鉄舟、勝海舟の書いた大のぼりもたてられ、山車も出る、見せ物や芝居小屋もかかる、近在にない、にぎやかなお祭りでした。元は扇町屋村と称していた地域で、「扇町屋」は「扇町ヤ」「扇子町屋」「扇町谷」などと文献に記され、祭礼時などには町名に嘉字を用いて 「賀美町」「奈賀町」「志茂町」と記したようです。現在は、扇町屋第一区を「賀美町」、扇町屋第二区を「奈賀町」、豊岡第三区を「志茂町」と呼んでいます。今年は4月20.21日に開催されました。

「おとうろうまつり」は、雨乞いのお祭りであり、暦の上でも雨が降ると豊作になるといわれる「穀雨」の頃に行われるため、雨が降ると縁起がいいとされています。むかしは、宿の両側には「とうろう」がきれいに灯り、露店が軒をならべ、維新の志士、山岡鉄舟、勝海舟の書いた大のぼりもたてられ、山車も出る、見せ物や芝居小屋もかかる、近在にない、にぎやかなお祭りでした。元は扇町屋村と称していた地域で、「扇町屋」は「扇町ヤ」「扇子町屋」「扇町谷」などと文献に記され、祭礼時などには町名に嘉字を用いて 「賀美町」「奈賀町」「志茂町」と記したようです。現在は、扇町屋第一区を「賀美町」、扇町屋第二区を「奈賀町」、豊岡第三区を「志茂町」と呼んでいます。今年は4月20.21日に開催されました。 「おとうろうまつり」は、雨乞いのお祭りであり、暦の上でも雨が降ると豊作になるといわれる「穀雨」の頃に行われるため、雨が降ると縁起がいいとされています。むかしは、宿の両側には「とうろう」がきれいに灯り、露店が軒をならべ、維新の志士、山岡鉄舟、勝海舟の書いた大のぼりもたてられ、山車も出る、見せ物や芝居小屋もかかる、近在にない、にぎやかなお祭りでした。元は扇町屋村と称していた地域で、「扇町屋」は「扇町ヤ」「扇子町屋」「扇町谷」などと文献に記され、祭礼時などには町名に嘉字を用いて 「賀美町」「奈賀町」「志茂町」と記したようです。現在は、扇町屋第一区を「賀美町」、扇町屋第二区を「奈賀町」、豊岡第三区を「志茂町」と呼んでいます。今年は4月20.21日に開催されました。

「おとうろうまつり」は、雨乞いのお祭りであり、暦の上でも雨が降ると豊作になるといわれる「穀雨」の頃に行われるため、雨が降ると縁起がいいとされています。むかしは、宿の両側には「とうろう」がきれいに灯り、露店が軒をならべ、維新の志士、山岡鉄舟、勝海舟の書いた大のぼりもたてられ、山車も出る、見せ物や芝居小屋もかかる、近在にない、にぎやかなお祭りでした。元は扇町屋村と称していた地域で、「扇町屋」は「扇町ヤ」「扇子町屋」「扇町谷」などと文献に記され、祭礼時などには町名に嘉字を用いて 「賀美町」「奈賀町」「志茂町」と記したようです。現在は、扇町屋第一区を「賀美町」、扇町屋第二区を「奈賀町」、豊岡第三区を「志茂町」と呼んでいます。今年は4月20.21日に開催されました。

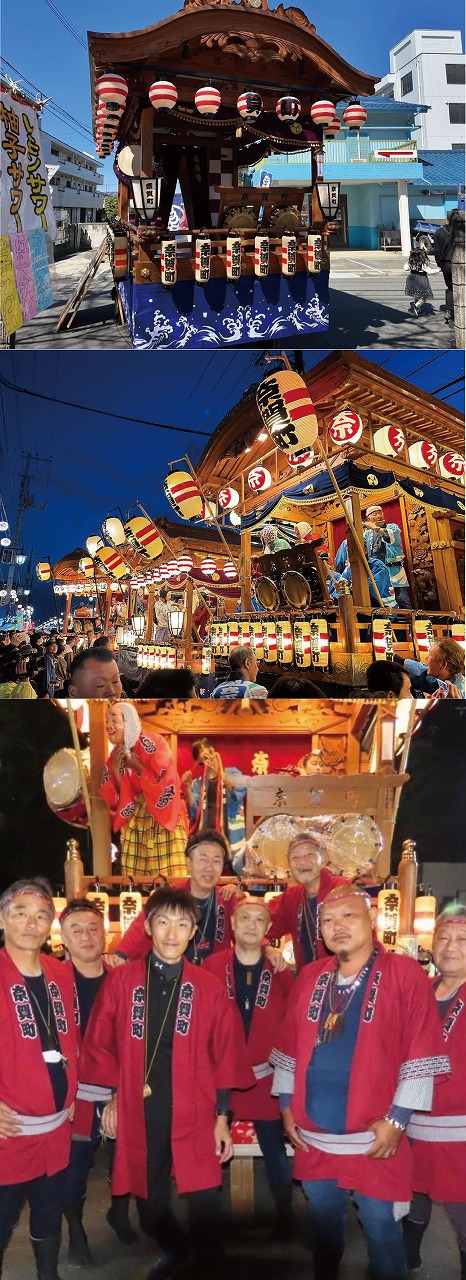

この度、笠間稲荷神社を拠点とする結會(結會)様より半纏のご注文いただきました。

この度、笠間稲荷神社を拠点とする結會(結會)様より半纏のご注文いただきました。奥が深い業種ですが、それだけに、全力で打ち込んでみる価値がある仕事といえます。

庭師の仕事の範囲は、個人宅の庭園造りおよび維持管理、さらには公園・オフィス街・ゴルフ場などの公共空間の景観造りまで、幅広く存在します。

個人宅での庭造りでは、樹木の剪定により「間」を創り出し、庭全体とのバランスを考慮した庭園造りの技術が求められます。樹木・草木などの豊富な知識はもちろん、日本庭園の空間デザインについても深い理解が必要とされる専門家です。

また、公共施設では緑化のため植木をしますが、造園空間のデザイン力が重要となります。地形や土壌に適した植木の選別や、公園であれば多くの人が利用するスペースや歩道の確保などにも気を配らなければなりません。

植木の維持管理もまた、庭師の重要な仕事の一つです。作業時間は、その作業に応じて柔軟であることが求められます。たとえば、レジャーランドなどでは、入場者がいないときの作業になりがちですので、朝方や夕方から作業ということもあります。

350-1141 川越市寺尾植木屋 office MOMO

宮永百登志 090-5531-0348

-thumb-500x537-4543.jpg) o

o

興之宮神社のご利益は、五穀豊穣、無病息災、厄除け、招福などです。また、縁結びや子宝祈願にもご利益があるとされています。祀られている神様は、天照皇大神、香取神宮、鹿島神宮の三柱です。

- 天照皇大神:皇室の祖神であり、太陽神として知られています。

- 香取神宮:武甕槌神を祀る神社で、武運の神様として知られています。

- 鹿島神宮:経津主神を祀る神社で、武運の神様として知られています。

興之宮神社の創建年代は不詳ですが、鎌倉時代の関東の豪族葛西三郎清重の家臣一色某なる者の領地であったと伝えられています。徳川幕府初期の寛永7年(1630年)10月に改築され、興宮村の鎮守だったといいます。興宮村では、当社を東の宮、本一色天祖神社を西の宮と称していました。

- 鎌倉時代の関東の豪族葛西三郎清重の家臣一色某なる者の領地であったと伝えられています。

- 徳川幕府初期の寛永7年(1630年)10月に改築され、興宮村の鎮守だったといいます。

- 興宮村では、当社を東の宮、本一色天祖神社を西の宮と称していました。

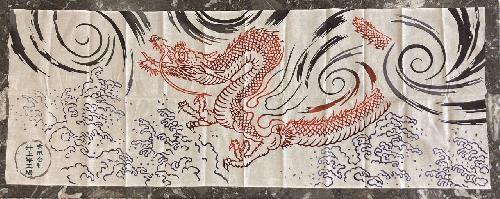

今年は辰年です。辰とは竜(龍)のことですが、十二支では唯一、空想上の生き物です。ほかはすべて実在の生き物なのに、なぜ架空の竜が十二支に選ばれたのかというと、諸説があり、はっきりとした理由はわかりません。

今年は辰年です。辰とは竜(龍)のことですが、十二支では唯一、空想上の生き物です。ほかはすべて実在の生き物なのに、なぜ架空の竜が十二支に選ばれたのかというと、諸説があり、はっきりとした理由はわかりません。

十二支は、もともとは古代中国で生み出されたもので、中国の多くの王朝において竜は皇帝の権威の象徴であり、民衆が崇めたてまつる対象でした。架空の存在とはいえ、中国の人々にとって竜は実在する生き物と同等、いやそれ以上の存在だったといえるかもしれません。

竜にまつわる故事成語やことわざなどもたくさんありますが、「竜頭蛇尾(りゅうとうだび)」とは、初めは勢いがあるが、終わりがふるわないことのたとえです。また、「画竜点睛(がりょうてんせい)を欠く」とは、最後の肝心の部分が抜けているために不完全な状態にあることをいいます。

今年の抱負に重ねていえば、竜頭蛇尾に終わることなく、また画竜点睛を欠くことなく、竜が水や雲、翼を得るように、持てる力を存分に発揮して、飛躍する1年にしていきたいものです。

曹洞宗 がりゅうさん ちょうこくじと読みます。

曹洞宗 がりゅうさん ちょうこくじと読みます。また、御本尊の十一面観音菩薩は、丈7寸(約21cm)ほどの座像で、行基の作と伝えられています。

境内には地蔵石が多くあり、台石に「我此土安穏 天人常充満」と記された法力地蔵尊もあります。

当地は伊佐沼から用水を引いていたものの水害と早魃の両方に苦しめられていたと記録にあります。山号の「臥龍山」の由来は、古来から龍は雲雨を自在に支配する力を持つとされる仏傅からも、水害と早魃の害を治めたいという願いにあると思われます。

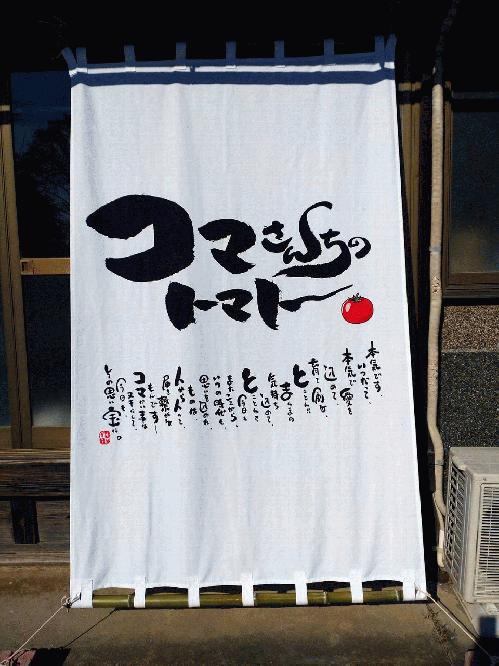

・シンディースイート

・フルティカ

・ミスター浅野の傑作

本年は「山への感謝」をテーマに、コロナ退散・家内安全・五穀豊穣・無病息災を祈願し、山への感謝をあらわします。 飯縄火まつりは飯縄山から運ばれる御神火を点火して、飯縄山の「山入り」行事を再現する伝統的なおまつりです。

大座法師池では高尾山薬王院様による柴燈護摩と二胡演奏家の高山賢人氏・和太鼓奏者の佐藤健作氏の生演奏や光と水の演出によって幻想的な世界が繰り広げられます。フィナーレには最大5号玉を含め、スターマインやナイアガラ、水中花火が湖面を彩り、クライマックスを迎えます。

「相ノ木」の地名の由来は、現在の市立長野女子短期大学・同高等学校の地に、戦国時代、武田氏の家臣であった相木市兵衛の別館があったと伝えられていることに由来するのではないかという説があります。

相ノ木の地には、北国街道が開かれた1610年ころから街道沿いにしだいに村人が住み着いて枝村をつくり、さらに大きくなった相ノ木の村が西組と東組の二つの生活共同体に分かれました。

天神花火の半纏は一重刺し子という綿の刺子生地を使用し、黒で染めました。背紋は、飯縄天神、腰柄は西組です。

-thumb-500x374-4502.jpg)

杉木立に囲まれ、日当たりの良い境内にたつ社殿は、その荘厳さを感じさせます。