ジョニーデップが出る映画は、いつも不吉な予感がする。ツーリストのフランクも、アンジーといるのにちっとも、幸せそうな顔をしていない。映画中のヨーロッパ人は皆大きくて存在感があるのに、黒髪、小柄に見えるデップは、ハッタリ感ゼロで、地味でとても控えめだ。ユーロスターの中での出会いは、アンジーがどうしてフランクに惹かれたのか解かりません。金庫を開けるとき、数学者だから、確率論かなにかで、偶然に可能なのかなと思ったら、すごく難解な数字を押したので驚くと同時に、大どんでん返しにまたびっくりでした。

ジョニーデップが出る映画は、いつも不吉な予感がする。ツーリストのフランクも、アンジーといるのにちっとも、幸せそうな顔をしていない。映画中のヨーロッパ人は皆大きくて存在感があるのに、黒髪、小柄に見えるデップは、ハッタリ感ゼロで、地味でとても控えめだ。ユーロスターの中での出会いは、アンジーがどうしてフランクに惹かれたのか解かりません。金庫を開けるとき、数学者だから、確率論かなにかで、偶然に可能なのかなと思ったら、すごく難解な数字を押したので驚くと同時に、大どんでん返しにまたびっくりでした。

パリーリヨンーベニスとロードゴーイングかなと思ったら、やっと落ち着いた、美しいベニスで湿度の高そうなマッタリ感が、ただでさえ乾燥している震災後の自粛日本人には、また更に追いつけない羨望を誘う、ゴージャスな映画でした。

初午行事は、2月最初の午の日といわれています。各地で2月にやるところが多いようですが、雀の森氷川神社では、旧暦午の日は、毎年3月15日と決まっています。初午は、その年の豊作祈願が原型で、それに稲荷信仰が結びついたものであるといわれています。

初午行事は、2月最初の午の日といわれています。各地で2月にやるところが多いようですが、雀の森氷川神社では、旧暦午の日は、毎年3月15日と決まっています。初午は、その年の豊作祈願が原型で、それに稲荷信仰が結びついたものであるといわれています。

農村では、初午の儀礼は春の耕作の初めに田の神を山から里にお迎えするという意味もありました。

父の実家では、蚕に似せた繭玉を団子で作って、木の枝に刺して、後に焼いて食べる習慣がありました。

蚕は馬によって生まれたとされ、初午の日に蚕神が祭られる事となったようです。

初午の日には、「正一位稲荷大明神」と書いた赤い峨を立て、赤飯や油揚げ、団子などを供えて祭ります。油揚げを供えるのは、キツネが稲荷神の使いであると信じられているからだそうです。

江戸時代には田沿意次が邸内に稲荷を祭って出世したところから、町民に稲荷が開運の神として非常に盛んに信仰され、町々の小網や屋敷神には、圧倒的に多く稲荷が祭られていました。

この写真は、最近ご自宅の敷地に祭った稲荷様に、紫の奉納幕を作っていただきました。

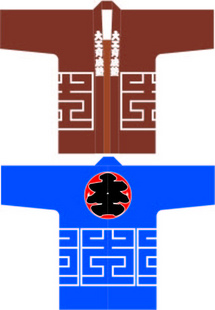

最近の新築現場はシートで囲ってあって、どのようにして家が建つのか解かり難いです。作業している人もジャンパーで、半纏を着ている大工さんも見ませんね。

最近の新築現場はシートで囲ってあって、どのようにして家が建つのか解かり難いです。作業している人もジャンパーで、半纏を着ている大工さんも見ませんね。

「伝統的な木造軸組住宅の担い手である大工職人は、その数の減少と高齢化が進み、技術・技能の継承が困難になりつつあります。 このため、伝統構法を活かした木造住宅の生産体制を促すとともに、我が国の職人文化・ものづくり文化を担う人材を育成するため、一般社団法人 大工育成塾が国土交通省の支援を受けて、国家プロジェクトとして優秀な大工職人の育成に取り組むものです。 」ということで、18歳以上の男女の別なく、三年間勉強と、本職の棟梁に実技を習い、卒業の時には本当の家一軒が建てられるまで実力がつくと 「真の日本の大工」の完成です。若者がんばれ!

日本に4校の大工育成塾があります。http://www.daiku.or.jp/sitemap/index.html

本日は色の日だそうです。どうしてかというと1月6日だから、「いろ」と読むそうで、最近決まったようです。ということは1月4日はきっと石の日ですね。ということで色にまつわる仕事をやっているのは、染物屋だろうということで当店よりNACK5の生中継があったのです。

本日は色の日だそうです。どうしてかというと1月6日だから、「いろ」と読むそうで、最近決まったようです。ということは1月4日はきっと石の日ですね。ということで色にまつわる仕事をやっているのは、染物屋だろうということで当店よりNACK5の生中継があったのです。

ラジオの放送というと、どんな中継車で、放送機械を運んでいるのかとお思いきや、パソコン一台でファックス回線につなぐだけ、という大変質素なものでした。ここに到るまでの技術革新はどれほどのものだったんでしょう?

番組はNACK ON TOWNの中の一コーナーで、レポーターが取材、インタヴュー形式で進行します。

ディレクターはモロ業界の人っぽい、ギタリストにしてマジシャン、ロン毛の諸平さんと、レポーターは、アイドルタレントのような奥山奈々さんです。二人で打ち合わせ2時間ぐらいで、ストップウォッチ片手に、すっかり染物屋10年分くらいの知識を、目の前で今染めているかのようなレポートをします。これを毎週やっているとは、なんという頭のよさと度胸でしょう。私はといえば自分の声は聞こえず、話していることは棒読み状態です。

つくづく放送業界の人のハイテンションな元気良さ、機転の回りの速さに驚いた、人生怱々ない私の思い出になる一日でした。