東京都東村山市久米川町に古くから伝わる東村山市指定無形民俗文化財「重松流まつりばやし 久米川囃子連」は、熊野神社と野際神社を拠点として活動しています。

天保元年、所沢市に生まれた「古谷重松」が編み出した祭囃子で、所沢市を中心に、東京都北多摩、西多摩まで現在100数団体に伝承されています。

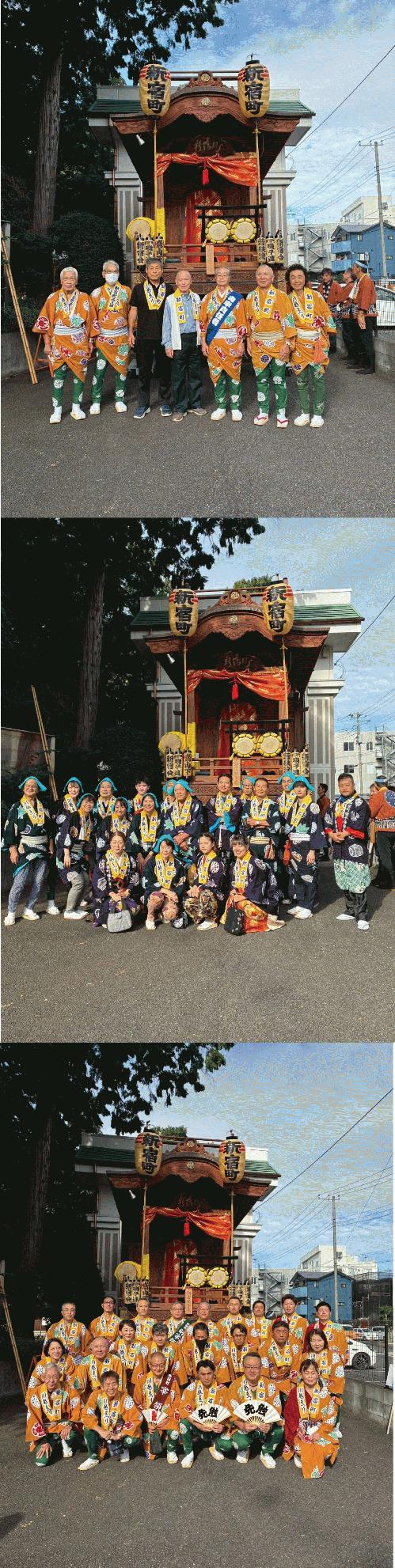

東村山の祭囃子の各団体には、それぞれ山車があり、祭礼時は町内を山車でめぐります。祭囃子は町をめぐりながら、山車の上で実演をします。市民産業祭のときは、各山車が勢揃いするので、普段はあまり見ることのできない「ひっかわせ」を楽しむことができます。

令和7年10月11日の熊野神社秋季例大祭から、久米川囃子連の新半纏の着用を開始しました。

色は山車の舞台側に掛かっている暖簾の色と合わせて、えんじ色に変わりました。

腰には久米川囃子連と角文字で入れています。